Yo era un camionero cansado, atrapado en una tormenta, cuando vi a una familia varada al borde de la carretera. Me detuve para ayudarlos, y entonces el cabeza de familia hizo lo impensable

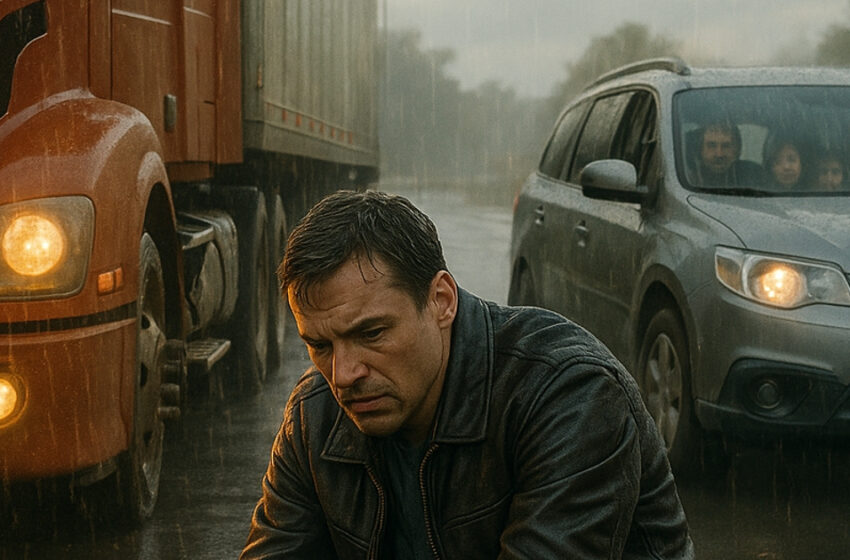

La lluvia caía con furia, una cortina gris que borraba la carretera frente a mí. Eran las dos de la madrugada, y yo, un camionero agotado, luchaba contra el sueño y el reloj.

Tenía que entregar el cargamento en Chicago antes de las cinco.

Mi jefe, Davis, no admitía excusas:

—“Si llegas tarde, Finn, ni te molestes en volver.”

Así era el negocio: frío, exacto, sin margen para el alma.

Conduje kilómetros por la autopista desierta, hasta que un parpadeo naranja en la oscuridad captó mi atención.

Luces de emergencia.

Un todoterreno detenido en la cuneta, el capó abierto.

Y una figura que agitaba los brazos bajo el aguacero.

Mi instinto me gritó seguir adelante.

No era mi problema. Si me detenía, perdería el trabajo.

Pero cuando los faros iluminaron el interior del coche, los vi: una mujer con la mirada asustada y un niño de unos cinco años, envuelto en una manta.

Apreté el freno.

El rugido del motor se apagó bajo el estruendo de la tormenta.

—“¡El motor murió! ¡No responde nada, y no hay señal!” —gritó el hombre, empapado hasta los huesos.

—“Vuelvan al coche, manténganse secos. Yo veré qué puedo hacer”, respondí.

Sabía que el vehículo no arrancaría.

La electrónica estaba muerta.

Y en esa carretera olvidada, esperar una grúa podía significar horas… o algo peor.

—“No puedo dejarlos aquí”, dije. “Los remolcaré hasta el motel más cercano. Está a unos veinte kilómetros.”

El hombre me miró, incrédulo.

—“No puedo pedirle eso. Usted tiene una entrega importante.”

—“Algunas entregas son más importantes que otras.”

Pasé veinte minutos bajo la lluvia gélida, asegurando cadenas y enganches.

A las cuatro de la mañana, las luces de un pequeño motel aparecieron a lo lejos.

El hombre —Warren, supe después— se acercó a mi ventanilla con un billete arrugado.

—“No tengo mucho, pero al menos déjeme pagarle el combustible.”

Negué con la cabeza.

—“Cuide de su familia. Eso basta.”

Él me miró en silencio, luego me estrechó la mano.

—“Gracias. No olvidaré esto.”

Cuando entraron al motel, sentí una extraña calma.

Hasta que miré el reloj.

4:15.

Aún me quedaban 200 millas.

Llegué a Chicago cuatro horas tarde.

El mensaje en mi teléfono me esperaba:

“En mi oficina. Ahora.”

Davis ni siquiera me ofreció asiento.

—“Seis horas tarde. Treinta mil en pérdidas. ¿Qué dirás antes de quedar despedido?”

Le conté todo.

La tormenta. La familia. El niño.

Davis soltó una risa seca:

—“No te pago para que pienses ni para que juegues al héroe. Te pago para conducir.”

No me despidió… todavía.

Solo murmuró:

—“Una semana sin sueldo. Última advertencia.”

Pasó una semana de silencio y desesperación.

Luego, una carta:

Citación al cuartel general en Nueva York. Evaluación disciplinaria.

Entendí que era el final.

El lunes, en una sala de vidrio con vista al Central Park, nos esperaba el director general —un hombre elegante, con canas y presencia imponente—.

A su lado, un rostro conocido.

Warren.

Pero ya no era el hombre empapado de aquella noche.

Traje perfecto. Voz firme.

—“Señores”, dijo el director. “Les presento al nuevo accionista mayoritario de la empresa, el señor Michael Warren.