Abigail siempre había creído que lo que forma una familia es el amor. Por eso le dolió profundamente ver a su hermana Rachel y a su esposo Jason luchar contra la infertilidad. Cuando le pidieron que fuera madre subrogada y gestara un bebé que biológicamente sería de ellos, aceptó sin dudarlo. Su marido, Luke, la apoyó plenamente, consciente de que ese gesto era un regalo que iba mucho más allá de la biología.

El embarazo estuvo lleno de ilusión y esperanza. Rachel asistía a cada consulta médica, decoraba el cuarto del bebé y hasta los cuatro hijos de Abigail discutían sobre quién sería el primo favorito. Cada patadita y cada avance hacía el sueño más real… hasta que el día del parto destrozó todas las expectativas de Abigail.

Rachel y Jason llegaron al hospital dos horas después del nacimiento. En cuanto vieron al bebé, sus rostros se paralizaron.

—¡ESTE NO ES EL BEBÉ QUE ESPERÁBAMOS! ¡NO LO QUEREMOS! —gritó Rachel.

Las palabras atravesaron el corazón de Abigail como un cuchillo. Jason remató:

—Queríamos un niño. Necesitamos un hijo varón.

De pronto, el amor parecía tener condiciones, y el mundo de Abigail se vino abajo.

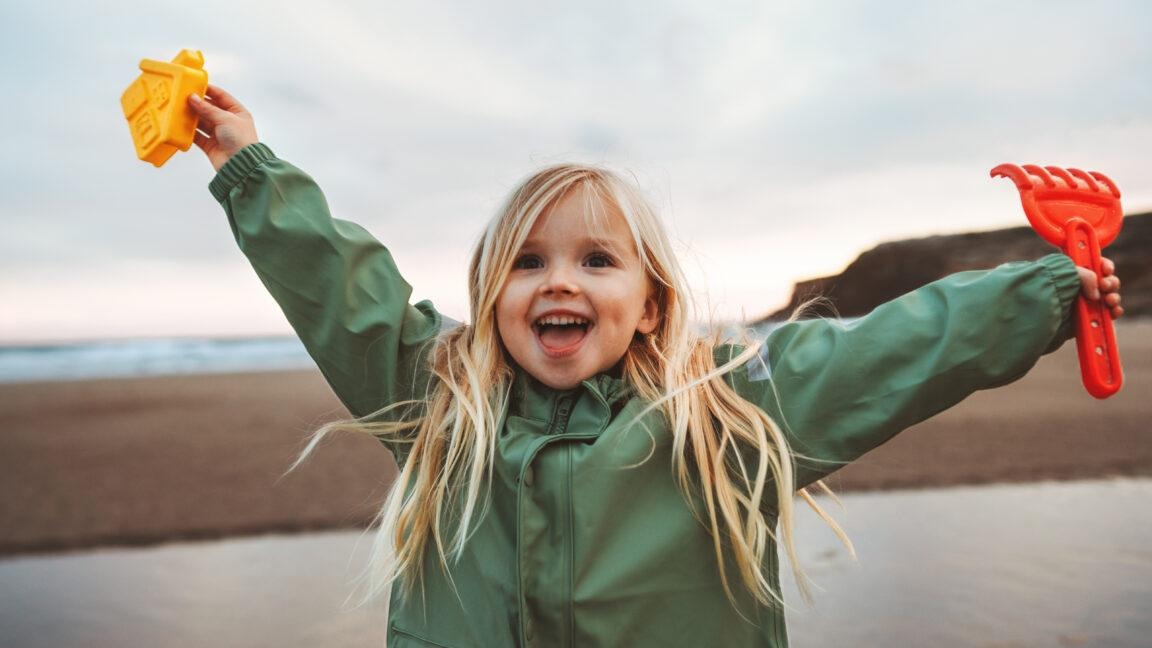

Pero mientras la pequeña Kelly dormía tranquila entre sus brazos, Abigail supo exactamente qué hacer. Se negó a permitir que los prejuicios definieran el valor de una vida. Rachel y Jason fueron obligados a marcharse hasta enfrentar sus propias creencias, y Abigail tomó una decisión silenciosa pero firme: si su hermana no era capaz de ver el valor de esa niña, ella misma la adoptaría. Su corazón tenía espacio para un hijo más, para otra vida a la que proteger y amar.

Días después, Rachel regresó distinta: arrepentida, vulnerable y dispuesta a aprender a ser la madre que su hija merecía. Juntas, con la guía de Abigail, comenzaron a reconstruir la confianza y el significado de familia. Kelly, la bebé que una vez fue rechazada por ser del “sexo equivocado”, se convirtió en la chispa que les enseñó a todos que la familia no se basa en cumplir expectativas, sino en amar sin condiciones.