“Puedo jugar a cambio de un plato de comida?” – El momento en que una niña hambrienta de 12 años silenció a una sala llena de millonarios.

El salón de baile brillaba como un mundo al que Amelia jamás había pertenecido. Las lámparas de cristal lanzaban destellos sobre los vestidos de seda y los zapatos lustrados; en el centro, un piano de cola resplandecía bajo la luz. Descalza, abrazando su mochila raída, Amelia observaba ese universo que parecía hecho de otro aire.

Aquel evento se llamaba “Oportunidades para la Juventud”, pero Amelia no buscaba oportunidades. Solo buscaba comer.

—Disculpen… —su voz apenas era un susurro ahogado por las conversaciones—. ¿Puedo tocar… por un plato de comida?

El silencio fue inmediato. Cientos de ojos se volvieron hacia ella. Murmullos llenaron la sala.

—¿Está hablando en serio?

—¿Dónde están sus padres?

—Que seguridad se encargue…

Una mujer, riendo tras un abanico, murmuró: —Cariño, este no es el metro.

Amelia apretó la mochila contra su pecho. Quiso irse, pero el piano… el piano la llamaba.

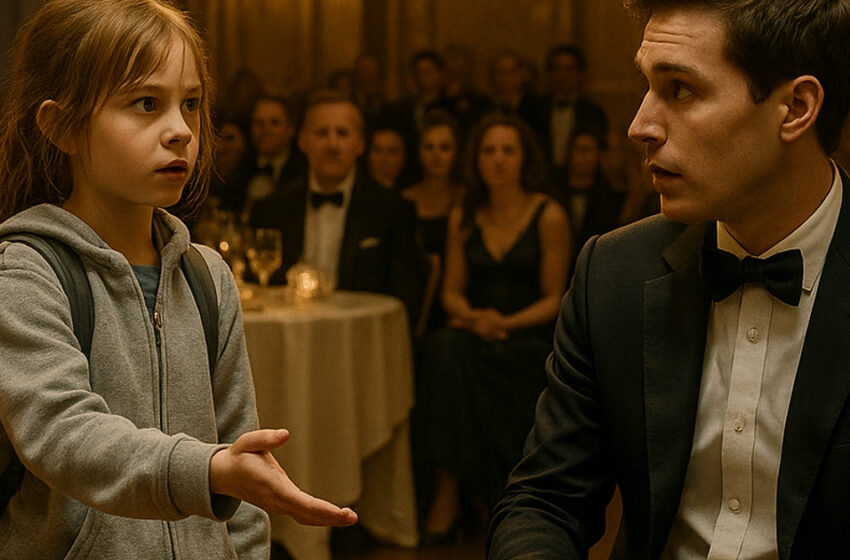

Un hombre con esmoquin se acercó, molesto: —Niña, este es un evento privado—

—Déjala tocar.

La voz cortó el murmullo como un acorde repentino. Era Lawrence Carter, pianista de fama mundial y fundador del fondo que organizaba la gala. De cabello plateado y mirada serena, dio un paso al frente.

—Si quiere tocar, que toque.

Los invitados se removieron incómodos. Algunos rieron por lo bajo. Pero el hombre del esmoquin retrocedió.

Amelia se acercó al piano. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía un tambor. Sus manos temblaban, los dedos agrietados apenas rozaron las teclas. Se sentó. Pulsó una nota.

Sonó pura, frágil. Luego otra. Y otra.

Y entonces, el salón enmudeció.

La música no era técnica ni perfecta. Era hambre. Era frío. Era la soledad hecha sonido. Cada nota era una súplica y una esperanza. Los murmullos se apagaron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Ni los camareros se movían.

Cuando la última nota se desvaneció, no hubo aplausos. Solo un silencio espeso. Amelia seguía inmóvil, las manos flotando sobre el teclado, creyendo que había fallado.

Entonces, un aplauso tímido rompió la quietud. Luego otro. En segundos, el salón entero se puso de pie. Los que antes la despreciaban ahora la ovacionaban.

Lawrence Carter se acercó despacio, se arrodilló junto a ella y sonrió.

—¿Cómo te llamas, querida?

—Amelia… —susurró, apretando la correa de su mochila.

—¿Dónde aprendiste a tocar así?

—No aprendí. Escuchaba… desde fuera de la escuela de música. Cuando dejaban las ventanas abiertas.

El maestro tardó en responder, conteniendo la emoción.

—¿Nunca tomaste clases?

—No, señor. Solo toco lo que siento.

Un murmullo recorrió el salón. Carter se volvió hacia los invitados:

—Damas y caballeros, vinieron esta noche a apoyar el talento joven. Pero cuando el verdadero talento entró aquí, hambriento y descalzo… casi lo echamos.

El aplauso volvió, más fuerte, más sincero. Algunos lloraban. Otros no podían levantar la mirada.

Carter volvió a Amelia.

—Dijiste que tocarías por un plato de comida.

Ella asintió, tímida.

—Entonces empezaremos por darte de comer… y luego este piano será tuyo.

—¿Mío…? —susurró, incrédula.

—Sí. Y una beca. Y un hogar. Tu lugar está en la música, no en la calle.

Las lágrimas cayeron sin control. Él le puso una mano en el hombro:

—El talento como el tuyo es raro, Amelia. Pero tu corazón lo es aún más.

Esa noche, en lugar de irse con el estómago vacío, Amelia cenó en el banquete, rodeada de quienes minutos antes la habían rechazado. Su plato estaba lleno. Y su vida… acababa de cambiar.

Tres meses después, la brisa de primavera llevó el eco de un piano por las calles de New Haven. En la conservatorio, los alumnos susurraban sobre la “nueva niña prodigio”.

Amelia tocaba con la espalda recta, los dedos firmes, los ojos cerrados. Las mismas manos que un día temblaron de hambre ahora creaban música con confianza y luz.

En la puerta, Lawrence Carter la observaba en silencio. Desde aquella noche, le había dado un hogar, comida y un futuro. Pero más que eso —le había devuelto la dignidad.

—Tocas como si las notas respiraran, —le dijo su profesor un día.

—Porque están vivas, —respondió ella con una sonrisa.

Al salir, pasó frente a una panadería. Afuera, un niño la observaba con hambre en los ojos. Amelia abrió su mochila, sacó el sándwich del almuerzo y se lo ofreció.

—Toma. Come.

—¿Por qué? —preguntó él.

—Porque un día alguien me dio de comer a mí.

Esa noche, en su pequeña habitación, Amelia abrió su vieja mochila. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba la servilleta del banquete con una nota de Carter:

“Nunca dejes que el mundo te haga sentir pequeña. La música dentro de ti no son solo notas. Es tu corazón.”

Años después, Amelia llenaría teatros enteros, su nombre brillaría en marquesinas y revistas. Pero ningún aplauso sería tan poderoso como aquel primero —cuando una niña hambrienta recordó a un salón lleno de ricos lo que significa tener hambre… y tener alma.

Cada vez que sus dedos tocan las teclas, Amelia recuerda:

“Un día toqué por un plato de comida. Hoy toco por todos los que aún tienen hambre.”